Michele Faidiga 2022

LAGUNANDO 2022 > selezionati 2022

Nato a Trieste e residente a Boberdò del lago.

Coltiva la passione per la poesia.

Dopo gli studi tecnici ed economici si trasferisce a venezia assieme alla futura moglie Jao Ya per fare impresa.

Personaggio schivo, eclettico ama la poesia la fotografia, la musica e tutto ciò che la circonda.

Appassionato di fisica e di storia colleziona libri antichi.

Ritornato a vivere assieme alla moglie e ai suoi sette figli nei pressi della sua città natale alle porte della riserva naturale di Doberdò e Pietrarossa, meraviglia natuiralistica del Carso Goriziano, scopre la felicità di narrare e descrivere la realtà che lo circonda.

Nel 2021 avvia la casa editrice “Palazzo 900 editore”

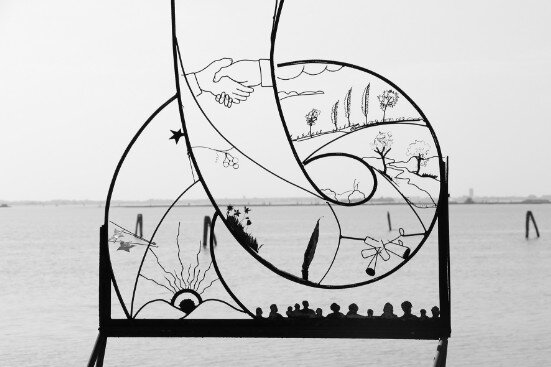

Terzo PREMIO

-Orti dei Dogi -

racconto

racconto

La

musica, protagonista indiscussa di questo racconto (una sorta di

"fiaba per orchestra"), ne influenza e caratterizza temi,

ritmo e scelte lessicali.

"Il

sospiro del violoncello" ci conduce nella "Valle dei

sospiri" dove un anziano e saggio liutaio si fa cullare dai

suoni di un bosco di maestose abetaie, ironizza dell'arroganza di un

improvvisato visitatore presuntuoso, per raccontare storie di

disboscamenti e di abbattimenti.

Come tutte le fiabe c'è un fondo di

fantasticheria, un violoncello, capace di far vibrare le corde

dell'intera vicenda e si fa portatore di messaggi e di possibilità

di redenzione.

La scelta dei termini è sempre puntuale, il racconto

è costruito con periodi brevi e ben ritmati da un'attenta

punteggiatura, che riesce nell'intento di richiamare i suoni di una

orchestra di archi e dell'ondeggiare dei rami del bosco.

ORTI DEI DOGI

RACCONTI

IL SOSPIRO DEL VIOLONCELLO

Racconto per Violoncello e “Orchestra silvestre” in quattro movimenti

I

Allegro - moderato

Ne conosceva ogni segreto. Suo padre e in seguito lo zio Silvano che lo aveva cresciuto come un figlio, gli avevano insegnato tutto ciò che loro stessi avevano imparato dal nonno e ora riposavano in pace, certi di aver fatto quanto dovevano, che il mestiere si sarebbe tramandato e il bosco non ne avrebbe sofferto.

Lorenzo Casali, mastro liutaio, foggiava violoncelli di rara fattura nella bottega della “Valle dei sospiri”, così chiamata perché, nelle serate estive, la fresca aria caduca delle cime si infilava vento tra i rami delle maestose abetaie per uscirne suono, tanto che ad ascoltarlo pareva proprio il sospiro del monte là dietro e per alcuni lo era davvero. Dicevano si trattasse del mormorio della montagna che, al limitar del giorno, ricordava a quelli della valle chi fosse la Regina indiscussa dell’alpe.

Lorenzo in quel bosco, arrampicato al limitare della parete di roccia, era di casa, lo aveva praticato con il nonno che faticava a salire aiutandosi con un bastone torto dal lato zoppo e poggiandosi a lui da quello buono. Aveva calcato quel sentiero, dominato da creste crepate e imbiancate, alla vigilia di ogni nuovo taglio, faticando a reggere il passo risoluto di suo padre. Aveva imparato dallo zio Silvano ad accarezzare la ruvida corteccia rossastra di quegli alberi eterni, a distinguerli l’uno dall’altro, a ringraziarli a gran voce per il fratello donato.

Il “bosco da musica”, di quella qualità di legno dalla fibra elastica, capace a sostenere le note senza calar di tono, apparteneva alla sua famiglia da prima che i pochi stavoli sparsi tra i prati partorissero un villaggio. L’abetaia, una macchia verde delimitata da aride pietraie, era ben visibile dalla finestrella dell’antica bottega e tra una passata di piala e un colpo di raspa il maestro non mancava mai di posarvi uno sguardo ammirato, come quello che si rivolge a un amico del quale si ha stima.

Una mattina di primavera, di quelle in cui la montagna si sveste del bianco mantello, da quella finestrella vide giungere un tiro a quattro, quattro palpitanti cavalli madidi e lustri con al seguito un maestoso cocchio di città, che a ben guardare si sarebbe scorto ancora nella piana, per quanto luccicava.

“Ehilà di casa, si cerca Mastro Lorenzo per conto del mio Padrone che attende impaziente in carrozza, spossato e snervato dai continui trabalzi su questa impraticabile mulattiera che vi ostinate a chiamare strada.” Esordì, affacciatosi alla soglia della vecchia officina, un altezzoso giovanotto costretto in una impeccabile o se preferite inguardabile uniforme da vetturino.

“Chi cerca trova, anche tra monti, valli e mulattiere che si fingono strade.” Rispose l’anziano artigiano prostrato in un inchino a dir poco esagerato dal quale si rialzò con misurata lentezza.

“Esimio Signore, sono Mastro Lorenzo, al servizio dell’illustrissimo vostro Padrone, lieto di assisterlo per tutto ciò che concerne il mio mestiere, ma al momento sprovvisto di cura indubitabile per i suoi nervi e la sua irrequietezza. Ad ogni modo, non potendo offrire altro, mi permetto un consiglio di quelli semplici, di un anziano che ha viaggiato poco ma vissuto a lungo: Credo potrebbe giovargli sgranchir le gambe e respirare un po’ di questa nostra aria grassa e salubre. Meglio ancora, nervi permettendo, potesse spingersi fino alla taverna poco avanti, dove non c’è molto ma quello che c’è è buono e non manca mai il vino. Non assicuro una guarigione ma ho visto più volte “ammalati” trascinarsi fin là sofferenti, strascicando i piedi, ritornare arzilli come giovanotti, cantando e in qualche caso finanche ballando.”

L’impettito sbarbatello di città, certo d’essere preso per i fondelli, preferì dissimulare l’imbarazzo proseguendo irriverente:

“Per santa Bernardetta di tutti gli ammalati! Al diavolo le taverne e i vostri triviali rimedi alpini che da noi in città gli infermi si risanano negli ospedali! Piuttosto occupiamoci del mio Signore. Badate che ho condotto fino alla soglia della vostra misera bottega nientepopodimeno che il grande Maestro Alexey Nicolini Pavlonj!” E indicò con plateale movenza la vettura che sostava nel viottolo a fronte, nell’attesa che quel nome altisonante, capace di creare scompiglio a corte e pronunciato come un trillo di tromba generasse l’effetto sperato. Ma il braccio rimase issato a mezzaria, quello di un burattino con i fili ingarbugliati, mentre le squillanti note di tromba stramazzavano al suolo raggelate dall’incuranza del tiglioso montanaro.

Alexey Pavlonj era a detta di tutti il migliore. Non era affatto semplice stabilire in quale campo dello scibile umano primeggiasse. Dotato di una vivida intelligenza, accompagnata da talenti in molte discipline dell’arte, era considerato a buona ragione il più virtuoso violoncellista del regno e non si preoccupava affatto di nasconderlo. Aveva ereditato dal padre, facoltoso commerciante veneziano, l’ingegno e una rara rapidità di pensiero che non ne ostacolava la profondità, insieme, s’intende, a un’inesauribile fortuna. Della madre, tale Karenina Gertrude Alessandrova Povlona, si portava appresso il cognome e quel fare altezzoso e insofferente, irrimediabilmente malinconico, proprio di tanti nobili decaduti e impoveriti nelle finanze, oltre a un’interminabile sfilza di primi, secondi e altri nomi che contribuivano al convincimento che nessuno fosse adeguato al suo stato. Cionondimeno, per chissà quale balordo dettame della buona società, nei salotti più influenti ci si metteva in fila, come mendicanti alla mensa dei poveri, per essere presentati a tale personaggio eccentrico e sgradevole, che disprezzava tutto e tutti non mancando mai di farlo notare.

Ad ogni modo, in quelle regioni montane gli usi di corte giungevano poco più che flebili echi e la presenza del superbo concertista non sembrava aver destato l’interesse del liutaio che, incurante, aveva ripreso a trafficare qua e là, serrando un morsetto e soffiando della segatura da un intaglio. Gli sbuffi polverosi esasperarono il vetturino che, avvezzo a tutt’altro genere di benvenuto, lo apostrofò concitato:

“Ha inteso maestro dei miei stivali? Le ripeto che il grande Pavlonj, Alexej Pavlonj, proprio quel Pavlonj che nella capitale tutti si contendono, quello per il quale le porte del palazzo reale si spalancano di giorno e non si chiudono la notte, attende qui fuori alla pari d’un mendicante in attesa d’elemosina, dopo aver affrontato le pene dell’inferno. Tutto per questa balzana idea di procurarsi uno dei suoi stramaledetti strumenti! Per la miseria vecchio sei sordo o irrimediabilmente tardo di comprendonio?”

Casali volse il capo e accostò all’orecchio una mano a coppa al modo degli anziani fiacchi d’udito.

“Come dite giovine? Parlate adagio e non v’agitate che la collera fa cattivo sangue. Mi duole farvi sapere che da questo lato sento poco. L’orecchio destro, fin da bambino mi fa penare, egli non accetta di buon grado le strafottenze e non vuole saperne di riferirmele. Quest’altro invece, il sinistro, lo tengo libero di proposito dalle fregnacce e lo riservo all’ascolto di sole cose pratiche, talvolta frivole, purché gradite. Per questo, a coloro i quali non sono stati educati alle buone maniere, posso apparire sordo e perfino tonto. Vi prego quindi, affinché non si sprechi altro tempo, di esprimervi in modo più garbato e congeniale al mio orecchio in modo da invogliarlo a riferirmi ciò che dite.”

Andrea, sbruffone ma giudizioso, raccolto il predicozzo e compreso che non l’avrebbe avuta vinta con quell’impervio personaggio che cominciava a rispettare, rispose con accortezza:

“Mastro Casali comprendo e chiedo venia, tenterò di farmi intendere dal vostro orecchio bizzoso e magari anche dall’altro, il sinistro, che riservate a vostro piacere. Ebbene il mio Signore nella carrozza qui fuori, dopo aver percorso tanta strada per fare la sua conoscenza, attende di essere ricevuto e la prega in tal senso. Diversamente alla bettola più avanti mi ci ritroverò io, sano, giulivo e perfino ballerino ma senza impiego, e allora Maestro vi assicuro che mi dedicherò anima e corpo a supplicare ogni santo giorno la carità davanti la vostra rinomata bottega!” Terminò con un inchino e un sorriso bonario e riguardoso.

“Ora ci capiamo giovine. Rincuorati non ci tengo ad averti tra i piedi tutti i giorni. Animo, conduci nella stanzetta qui a fianco il grande artista con tutte le sue pene. Giusto il tempo di togliermi il grembiule, la colla dalle mani e vi raggiungo.”

Resosi presentabile, l’anziano liutaio sorprese il violoncellista pizzicare irritato le corde degli strumenti esposti in bella vista al centro della sala. “Tale servitore tale padrone.” borbottò oltrepassando la soglia. Il musico si presentava infatti smilzo di figura ma altezzoso e tracotante di spirito quanto il suo lacchè.

“Mi era stato detto che eravate capace.” Esordì questi senza alcun buongiorno, a capo basso e con le mani giunte dietro la schiena. “Mi avevano garantito che avrei trovato ciò che cercavo perché conoscevate il fatto vostro. Che il titolo di mastro liutaio era guadagnato.” Quindi alzò lo sguardo con aria inquisitoria: “Siete o non siete il custode dei segreti di questa arte centenaria? Tramandati, mi è stato riferito, tra i soli figli maschi della vostra famiglia?” Fece cenno di tacere poiché non aveva ancora concluso: “Che ci volete fare, quella buonanima della contessa mia madre mi ha messo al mondo d’animo semplice, è stato facile persuadermi a percorrere questa carraia che mi ha indolenzito il posteriore rincorrendo un fantomatico tesoro. Ma i tesori, gli scrigni colmi di preziosi, abbondano nelle fiabe e difettano nella realtà. Povero me, illuso, beffato, ingannato da qualche insensata chiacchera da salotto. Guardate, confermate voi stesso che qui non c’è alcun tesoro! Questi strumenti, i vostri violoncelli, sono pari agli altri: Suonano? Certo. Intonati? Sicuro. E il timbro? Discreto, ovviamente. Della legna da ardere o poco più! Ho sprecato il mio tempo e qualcuno pagherà per questo.” Tuonò pestando il pugno sul tavolo, il viso deformato dall’ira.

“Vossignoria abbia la grazia di dirmi cosa cerca di preciso, in modo che la possa consigliare.” Rispose pacatamente il liutaio, non infastidito, piuttosto annoiato da tanta superbia.

Il musico di corte replicò sarcastico: “Vi sono grato per aver chiesto ma non intendo rispondere. Indovinate voi stesso: Desidero gustare della polenta e del frico? È questo il mio tesoro? Oppure bramo raccogliere dei ciclamini per deliziarmi del loro delicato profumo? Inverosimile non crede? Per la miseria, il giorno corre più in fretta dei vostri convincimenti! Ve lo dirò io cosa cerco.” Affermò spiccio. “Quel che chiamo tesoro, la merce preziosa per cui sono venuto, è uno strumento all’altezza della mia abilità, un violoncello insuperabile, il migliore che sia mai stato costruito. Ditemi, ne siete capace o non siete altro che un taglialegna?” Pavlonj infieriva pizzicando bruscamente le corde di budello dei magnifici strumenti esposti, ognuno figlio di un abete del bosco, ognuno con una propria anima, storcendo il naso in una rara smorfia contagiosa che il servo e lo stesso liutaio emulavano senza volerlo.

Mastro Lorenzo, di fronte alla carica del borioso musicista lanciato al galoppo, preferì allentar le briglie e lasciarlo sfiancare, come si usa con gli stalloni da domesticare. Si voltò di schiena, si aggirò pigramente tra uno strumento e l’altro e si prese ancora del tempo prima di replicare:

“Mi rammarico che tra tanti non ve ne sia uno di vostro gradimento. Portate pazienza e provate questo, è il gemello di un altro che ho consegnato a corte, lo stesso legno, la stessa fattura, la regina in persona lo predilige per i suoi studi e si è preoccupata di informarmi che ne apprezza il timbro e l’eleganza.”

“Me ne infischio dell’opinione della regina che suona peggio di quanto governa il re, che è tutto dire! Sono o non sono il più virtuoso violoncellista di tutti i tempi? Non mi interessano gli strumenti destinati ai musici di corte e alle loro cortigiane, io pretendo, esigo un violoncello che accenda le note scoccandole come i dardi infuocati di Pirro!” Sbraitava gesticolando Pavlonj per nulla placato, finendo per andare a sbattere contro l’anta dell’unico armadio nel fondo della stanza, che si spalancò lasciando intravvedere il corpo di un superbo violoncello di quel colore rosso che tinge la brace nell’ombra. Attratto da quella armoniosa forma femminina lo afferrò maldestramente per la tastiera strusciandone il fondo contro il divisorio. L’urto ne fece vibrare le corde e dalla cassa armonica si levarono delle note di tale leggerezza e così gradita musicalità da ammutolire all’istante il fanfarone.

“Non è in vendita”. Disse deciso il vecchio facendosi avanti per toglierlo dalle grinfie del musico. “È un cimelio di famiglia, non posso e non intendo separarmene.”

Il musicante, senza badargli, strinse l’archetto tra le dita e lo passò sulle corde. Non v’era alcun dubbio, era il suono migliore, quello a lungo cercato. Aleggiava persistente e corposo nella sala al punto da avvolgere ogni cosa, capace di accarezzare l’anima, attraversare i muri e bussare ad ogni porta del villaggio, attirando gli abitanti che affascinati da quelle note raggiungevano a piccoli gruppi la bottega per ascoltare.

“Lo voglio, è deciso! Non può rifiutare, si regolerà con il mio servo.” Tagliò corto Pavlonj mentre si asciugava una lacrima e riponeva l’archetto.

“Aspetti non sia precipitoso, le dico che non posso venderlo, mi dia qualche giorno, una settimana al massimo, lavorerò anche la notte se occorre e ne costruirò un altro! Conosco la tecnica e mi procurerò il legno migliore, rimarrà soddisfatto!” Supplicò Casali.

“Come crede, si metta al lavoro oggi stesso, ma nel frattempo porto con me questo. Poi si vedrà.”

“Non comprende… è necessario che mi ascolti! Lo ridico, non posso separarmene c’è un legame… e poi deve sapere che è come dire… capriccioso, alle volte non suona anzi… suona troppo.” Incespicò il padrone di casa senza chiarire.

“La smetta di farfugliare, si rende ridicolo! Nessuno se ne intende più di me e questo è il miglior violoncello che sia mai stato costruito, lo cercavo da tanto tempo. Lei è un abile liutaio e questo strumento le rende merito. Bravo! Ora però non si intestardisca, un artigiano deve sapersi separare dalle sue invenzioni come un pittore dalle sue tele, si adegui e consideri il commercio concluso, lo ritenga venduto, metta il cuore in pace.”

“La prego non posso spiegare fino in fondo, ciò nonostante mi deve credere, non è lo strumento giusto per lei, non è adatto ai concerti e se ne pentirebbe…”

Il maestro già sull’uscio si voltò con l’aria di chi la sa lunga: “Credo di capire, lo teneva rinchiuso, nascosto in quell’armadio perché voleva darlo a un altro! Magari a quel ragazzetto, quel musicante da strapazzo, che in città strimpella il violoncello alla guisa di un mandolino vantandosi a destra e a manca d’essere più capace di me. Comprendo sono un uomo di mondo, “Les affaires sont les affaires”! L’ha promesso e s’è impegnato, ma questa volta non manterrà la parola, pagherò per il suo discredito.”

Infilò una mano nella saccoccia del tabarro e ne trasse un borsellino gonfio e tintinnante che porse al suo inserviente: “Prendi Andrea, slega il borsello e versa sulla tavola cento monete.”

“Cento? Cotanto danaro mio Signore?… un centinaio tanto per dire o contate?”

“Mi hai inteso, che siano cento, non una di meno, questo strumento vale tanto oro quanto pesa.” Il ragazzo eseguì di malavoglia, troppo danaro e poco rispetto. D’altronde che altro poteva fare un servo se non obbedire?

Il liutaio, in preda a una profonda agitazione, riunì le monete in mucchio e ne sollevò a manciate per restituire e impedire quella rapina, ma in gran parte gli scivolarono tra le dita rotolando in terra. Disperato rivolse un’estrema supplica: “Maestro la scongiuro un’ultima volta, questo violoncello non è quello che crede, le causerà dei fastidi, tornerà scontento, furibondo e allora…”

“Allora basta! Mi sta seccando, ho pagato a sufficienza affinché possa invecchiare oziando, non sia ingrato. Piuttosto si rammenti di rendermene merito quando si troverà al cospetto del Padre Eterno!”. Lo zittì e senza più badarlo comandò di partire.

La carrozza, giunta ai tornanti che digradavano a basso, si perse alla vista. La tetra ombra della sera smorzava la vitalità della valle stirandosi fino all’abetaia e oltre, frenata, per pochi istanti, dall’ultimo picco rossiccio che tratteneva cocciuto quel che restava del giorno. Scemato il trottolio degli zoccoli si levò fioco il lamento del violoncello che dalla carrozza prese a risalire i pendii fino a stringersi al bosco. Gli abeti emisero allora un sospiro tentennato e malinconico raccolto dalla luna che, superata la cima precipitosa del monte, pareva anch’essa rattristata.

II

Andante - diminuendo

Converrete con me che per descrivere ogni sorta di felicità, da quella normale che vivifica il giorno e distende i tratti del viso, a quella speciale talvolta celata dietro un velo di tristezza o rivelata da risa isteriche, siano già state brevettate una gerla di parole. Tuttavia, volendo sfogliare passo passo ogni singola pagina del più voluminoso dizionario enciclopedico, non vi trovereste quella voce capace di esprimere la contentezza del nostro musico.

Eseguire delle sonate con un simile strumento, le cui note aleggiavano come polvere di stelle in grado di penetrare l’animo più indurito e di scioglierlo come neve al sole, lo avvicinava al creatore. Avrebbe scalato l’olimpo e suonato per gli dèi, unici in grado di cogliere ogni sottile sfumatura del suono.

Fantasticava ad occhi aperti, nella quieta penombra del salottino di casa, vacillando secondo l’accento di tali propositi, tanto da impensierire sua sorella Natalija, intenta leggere un romanzo alla luce della finestra che s’apriva ai pascoli della tenuta.

“Alexej… Alexej! Non ti senti bene, un capogiro?”

“Tutt’altro, mai stato meglio sciocchina, sono al settimo cielo, mi sono accaparrato il meglio e ora posso finalmente suonare la musica degli dèi.” Esclamò ancora sospeso tra cielo e terra.

“Mio caro tu sei molto bravo, più dotato degli altri, ma se desideri “il meglio” e non gioisci per ciò che hai accanto, a portata di mano, difficilmente ti sentirai appagato. Tra qualche tempo questo violoncello ti verrà a noia e cercherai altrove, magari rincorrerai il suono del firmamento senza poterlo raggiungere! Sono preoccupata per te, per questa “perfezione” che insegui cecamente”. Sottolineò Natalija Pavlona posando il tomo e scostando le tendine per guardar fuori.

“Osserva, non trovi perfetto il prato incolto su quella collina che darà il fieno e nutrirà le giovenche? Non è forse perfetta quella rosa sfiorita nel vaso che ha donato bellezza e ora riposa. E anche tu fratellone sei perfetto, con le tue imperfezioni, perché ti voglio bene e sei un uomo onesto e buono. Gioisci delle cose per ciò che sono, senza troppo indagare, e ti garantisco “perfezione” in quantità sufficiente per condurre una vita serena”.

“Sorellina invidio la tua spontaneità e la delicatezza che usi nel trattare questi argomenti, giuro che vorrei credere ad ogni tua parola, ma il tuo pensiero è corrotto dalla lettura di troppi romanzi che ti allontanano dalla realtà. Non puoi capire quello che cerco, non hai l’animo di un grande artista. Io non posso persuadermi che è perfetto ciò che non lo è affatto unicamente perché è pratico pensarlo. La “perfezione” è uno stato assoluto, universale, non la stabilisce l’uomo a suo gradimento e non può essere acquistata al ribasso. Il mio compito è stanarla dagli anfratti del creato e portarla alla luce per goderne pienamente. Rassicurati Natalija so quel che faccio, questo violoncello è uno strumento perfetto e io sono il solo in grado di suonarlo! Tra non molto, tutti acclameranno Alexej Pavlonj il Grande e anche tu ti ricrederai.”

La notizia echeggiò tra le mura dei palazzi, percorse ogni via e sostò nelle piazze. Il “Concerto degli dèi” si sarebbe tenuto al teatro regio alla presenza del re e del suo seguito. Oramai nella capitale, non si parlava d’altro che di Pavlonj e del suo strumento divino. I più devoti affermavano che una creatura celeste aveva fabbricato quel violoncello in cambio del suo pentimento. Altri, meno pii, giuravano che ogni notte, al tocco, il diavolo in persona si recava a casa Pavlonj per sedurre la dolce Natalija e ammaestrare il musico. Un commesso viaggiatore, senza alcun dubbio un ciarlatano, asseriva che il violoncello era stato acquistato nella bottega di un liutaio tra i monti e per tali affermazioni rischiò il linciaggio. L’intera nazione impazzava nell’attesa di assistere ai virtuosismi del miglior violoncellista di tutti i tempi.

La sera della prima tutto era pronto, nulla era stato lasciato al caso: Eleganti il proscenio e i palchi addobbati con lussureggianti composizioni floreali intonate agli affreschi della volta. Scintillante il lampadario in vetro sfaccettato a 17 anelli foggiato nella più rinomata fornace muranese, arricchito per l’occasione da innumerevoli cristalli di Boemia tagliati a guisa di violoncello. Sontuose le tappezzerie, i drappi dorati con lo stemma reale e i velluti azzurrini delle sedute. Impeccabili i convenuti nelle loro marsine gessate e variopinte divise militari. Affascinanti le dame inguantate e velate, a loro agio negli ingombranti abiti da sera ornati di gemme preziose.

Nel mezzo del chiacchierio mondano i soliti ritardatari raggiungevano a fatica il posto assegnato, allorché nella sala calò quella silenziosità, colma di sguardi e d’invidie, che sempre annuncia l’ingresso del Re e della sua consorte la Regina.

Il musicista trattenne il direttore di scena per un braccio: “Segnatevi l’ora. Tenete a mente ogni cosa. Questa serata foggerà la storia della musica, avrete di che vantarvene, la racconterete ai vostri nipoti. Andate, il grande momento e giunto, mi ringrazierete in seguito”. Il direttore, la fronte imperlata di sudore e le mani esitanti, attese un istante e finalmente comandò con voce strozzata dall’emozione di alzare il sipario.

Alexej Pavlonj il Grande, indosso un completo di seta luccicante, reggendo in una mano il rosso violoncello e l’archetto nell’altra, uscì dalle quinte a braccia aperte, come Cristo sulla croce, accolto da uno scroscio di applausi senza fine. Poi più nulla.

Il violoncello non emise alcun suono. Un silenzio irriverente raggiunse la platea, scalò i palchi uno ad uno e s’infilò nelle gallerie. Gli spettatori, la bocca aperta e i binocoli ancora sollevati, attesero e attesero e attesero ancora, pietrificati. Fintantoché un discreto movimento, quello di una nobildonna tormentata da un corsetto troppo stretto, scatenò il caos. Alexej trafitto al costato da quel silenzio, rimase sul palco immobile e a capo chino, lo strumento adagiato ai suoi piedi, lapidato dai fischi e dalle grida del pubblico iracondo, mentre il re abbandonava il teatro lavandosene le mani e imprecando al modo di un carrettiere. Per ultimo, indosso l’abito in seta che dismessi i luccichii assorbiva ora il buio della sera, Pavlonj il Grande uscì per sempre di scena.

III

Grave - doloroso assai

Riconobbe il rumore della carrozza prima ancora di udire il secco comando del cocchiere ai cavalli. Era certo sarebbe tornato, lo attendeva impaziente da giorni.

Pavlonj entrò senza battere alla porta. Inquieto, la sua camminata superba appariva ora trattenuta, imbrigliata da un principio d’incertezza.

“Confessa vecchio, pratichi la scienza occulta? Quale diavoleria hai operato su questo strumento che suona quando meno te l’aspetti e si zittisce nel mezzo di un concerto?” Chiese poggiando a terra il corpo del reato senza degnarlo di uno sguardo. “Guai a te se non ti discolpi. Per quale sortilegio questo aggeggio non si presta al mio volere, avanti rispondi, altrimenti informerò i gendarmi o peggio mi rivolgerò agli inquisitori.” Pronunciò tali minacce senza foga, quasi recitasse una parte scritta per altri e si intuiva che non le avrebbe mai praticate.

Lorenzo intanto era indaffarato a riempire la bisaccia. Vi mise del pane, del formaggio e qualche fetta di cotognata dolce e aspra. In una tasca ripose un coltello a serramanico e un acciarino, afferrò il bastone torto che un tempo era stato del nonno insieme ad un altro che porse al musico.

“Non intendo sopportare oltre i tuoi modi. Con quale diritto mi chiedi di discolparmi? Non eri stato forse avvertito? Non ti avevo supplicato di rinunciare a questo strumento che ti ha punito? È inutile rovistare altrove, sei tu l’unico colpevole.” Disse fermo ma senza acredine il liutaio.

“Riprenditi il tuo denaro e seguimi, ti offro l’occasione per spogliarti della tua arroganza e al momento opportuno ti rivelerò la natura di questo violoncello che sussurra.” Quindi, senza nulla aggiungere, Lorenzo il liutaio della “Valle dei sospiri”, si avviò a passo sicuro lungo il sentiero dell’abetaia.

Vinto da quelle parole ineluttabili Alexej Pavlonj si accodò al vecchio. Superata una prima aspra salita, pietrosa e malagevole, giunsero a un pianoro pascolato che gli consentì di tirare il fiato e riflettere. Si sentiva bene come non gli accadeva da tanto, sgravato, tra quei prati montani, dal peso di quei modi sgarbati che aveva coltivato in giovane età radicandoli per sopravvivere a corte. Nel frattempo, Andrea, il cocchiere, caricatosi sulle spalle lo strumento ribelle sbuffava ad ogni passo. Seguiva da presso il padrone i cui modi ora gli parevano strani, forse aggiustati agli usi del luogo, forse cambiati per sempre. Era affezionato a quell’uomo arcigno poiché ne aveva scorta, sotto quella crosta rancida e indigesta, l’indole generosa. Ora che era stato taciuto dal vecchio e condotto su quell’erta via, da propositi che intuiva buoni, sarebbe forse migliorato e lui stesso ne avrebbe tratto guadagno, pensò.

Allorché le ombre del mattino ripiegarono, seguite a un passo dal sole a picco, i tre sostarono per la merenda, accampati alla meglio su di un grande macigno, in bilico sul dirupo, sporgente tanto da rotolare di sotto, dal quale si scorgeva quella marea lattiginosa che sovente inondava la spianata dalle pendici fino al mare.

Alexei consumò quell’umile cibo in pochi bocconi e scese di qualche poco, per dissetarsi a un ruscelletto che sgorgava a cascatella da un pertugio nella roccia. Ghiaccio fuso, acqua che avrebbe raggiunto il mare secondo la pendenza. Lui all’opposto, procedeva controcorrente, s’era allontanato dalla città, dai suoi rassicuranti effluvi e risaliva ora quelle perigliose vette, ignaro del suo destino.

Mastro Lorenzo, il volto ligneo scavato da rughe e gli occhi da fanciullo, lo osservava fiducioso. Ad un tratto passò sulle brache la lama del coltello che aveva affettato il formaggio e lo richiuse con un gesto, un clic che incitava a proseguire.

Per un pezzo udirono solamente il rumore dei loro passi che smuovevano il pietrisco e i battiti sostenuti dei loro cuori. Oltrepassato un varco, un gomito del sentiero tra pareti rovinose, li accolse in tutta la sua bellezza l’abetaia. Gli alti fusti perfettamente diritti, disposti a distanza regolare, geometrica, le radici artigliate al terreno roccioso, libero da ramaglie, differivano in tutto da quegli alberi placidi e frondosi, raccolti in gruppi di due o di tre, intramezzati da prattucoli d’erba alta, che popolavano i boschetti attorno al villaggio.

“Maestosi, ripidi, eterni quanto la montagna” pensò Alexej mentre osservava il vecchio liutaio, una mano posata sulla corteccia odorosa di resina, discorrere con il più imponente di quegli abeti. Giusto il tempo di tergersi il sudore che un’arietta, un respiro, si fece strada tra il bosco solleticandolo. Una marmotta, sull’attenti sopra un masso, fischiò tre volte. Le fronde aghiformi ai bordi dell’abetaia cominciarono a vibrare, mosse da un vento corposo e si levò il “Canto del bosco”. Al segnale anche il violoncello prese a suonare, concertando con l’abetaia una musica alpestre che aleggiava cingendo le cime prima di perdersi a basso, in un rimbalzo di echi, via via più sordi, che al paese giungevano sussurro.

Mai uomo aveva assistito a un concerto di tale fatta, sublime, irraggiungibile quanto le vette più aguzze. Pavlonj, curvo, le braccia inerti lungo i fianchi, singhiozzava senza che le lacrime si potessero fermare, spogliato all’istante di ogni certezza. Al cospetto di questa musica silvestre la sua decantata virtuosità non era che robaccia, non avrebbe più potuto suonare senza vergogna. Poi d’un tratto, il tramonto scarlatto e un candido silenzio.

“Si fa notte, dobbiamo scendere prima che cali il buio”, disse Lorenzo mentre si affrettava a infilare ad armacollo la bisaccia indicando la valle. Giunti nei pressi del villaggio furono accolti dalla luna che apparsa sui picchi bruniti, si specchiava con morbidi e fluidi chiarori sull’acciottolato che instradava alle prime case. Una finestrella ribassata sul selciato incorniciava una tavola e quattro piatti fumanti. Oltre quei vetri intorbidati dagli umori di casa, quattro bocche s’aprivano e si chiudevano senza proferir parola. E senza una parola Lorenzo, Alexej e Andrea varcarono la soglia della taverna. Spossati si lasciarono cadere sulle panche attorno al caminetto nel quale consumava, con alterni chiarori e modesto scoppiettio, un grosso ciocco di rovere. L’oste servì, senza chiedere, delle scodelle di vino speziato adatte a scaldare i corpi e rincuorare gli animi.

Fu il musico a rompere il silenzio alla ricerca di un appiglio per non precipitare in quella crepa che si andava allargando, ogni giorno un poco, da che aveva sottratto il violoncello stregato: “Da bambino giocando a nascondarella, invece di rincorrere gli amichetti chiudevo gli occhi e rincorrevo i suoni, agli altri apparivo strano, a nulla serviva spiegare il mio gioco. Un pomeriggio di mezza estate, bighellonavo in riva a un laghetto, in compagnia di mia sorella Natalija, quando delle gocce di pioggia ne hanno increspato l’acqua. Ne percepivo il picchiettio, riconoscevo le note, le stesse che disegnavano delle onde concentriche sulla superfice. Eccitato strattonai Natalija: Guarda, ascolta è la pioggia che canta! Che vai cianciando, rispose annoiata, questa non è musica e soltanto rumore, rientriamo, la pioggia non canta ma bagna.” Con il passare degli anni mi resi conto che gli altri non sentivano la musica o forse non la vedevano. Per loro era solo rumore, un gran frastuono, ma per me no, io la sentivo eccome, nella pioggia e nel vento, la inseguivo tra le onde del mare, la vedevo sgattaiolare dalle grate delle officine, mi rincorreva tra le bancarelle del mercato. Tutto quel chiasso, il borbottio della risacca, i tintinnii del fabbro, gli sbuffi del mantice che attizzava la carbonella, anche le ridondanti urla de pescivendolo erano note che bramavo suonare. Crebbi imparando a scolpire il rumore e a plasmarlo suono.” Si volse sconsolato verso il liutaio, per un attimo negli occhi baluginò il riflesso del carbone ardente, poi il vuoto. “Ma ora tutto questo non ha più alcun senso. Pavlonj il Grande era solamente un castello di carte, crollato al primo sussurro della montagna. Cosa accade tra quegli abeti? Per quale motivo questo violoncello suona come loro e pare tutt’uno con il bosco? Abbia pietà di me, chiarisca se ne è capace, ho bisogno di sapere.”

Il vecchio liutaio prese a ravvivare il caminetto cercando invano tra i tizzoni quel lampo che aveva scorto nello sguardo del giovane musico e che in passato era stato il suo. Quindi riprese a raccontare per liberarsi da quel macigno che gravava sulla sua coscienza da troppi troppi anni: “E’ qualcosa che si perde nel tempo, quel tempo in cui le genti della piana risalivano le valli per trovarvi rifugio e sostentamento. Allora si conosceva poco ma si onorava la montagna e i boschi sussurravano ai pastori musiche tanto belle da alleviarne la fatica e allietarne la giornata. Col susseguirsi delle stagioni i casolari si strinsero in villaggi e il legname, necessario per costruire e proteggersi dai rigidi inverni, non era abbastanza. Si tagliarono i boschi e solo l’abetaia, sotto la cresta del monte, rimase inviolata.

Una mattina di inizio autunno i boscaioli si misero in marcia appesantiti da seghe, accette e uncini. Avrebbero diboscato, teso un filo a sbalzo e agganciato grandi fastelli di tronchi da far scivolare a valle. Impiegarono diversi giorni per tracciare il sentiero, spesso costretti a spaccare la roccia per aprirsi un varco e avanzare di pochi metri. Ma la gente delle valli non si scoraggia facilmente e alla fine i taglialegna raggiunsero l’abetaia. Fu allora che si alzo il vento e con esso un roco sibilo che si intese parola:

“Siete venuti per abbattere me e i miei fratelli? Conosciamo la sorte dei nostri cugini, i boschi della valle che cantavano per voi. Sappiate che noi abeti rossi cantiamo per la Montagna che ha radici profonde, antiche quanto il mondo. Badate a ciò che fate. Guardatevi dal contrariare la nostra regina”. Così si espresse, pacato, senza alcuna emozione, il “bosco da musica”. Spauriti i boscaioli fuggirono a gambe levate, alcuni ruzzolando lungo i ghiaioni, altri percorrendo a rotta di collo il sentiero senza mai voltarsi indietro.

Passavano i giorni, l’inverno era alle porte e la prima neve aveva spruzzato di bianco i tetti delle case. L’anziano del villaggio decise di risalire il pendio per supplicare il bosco: “Albero il mio tempo è giunto al termine ma ho vissuto quanto basta per sapere come abbiamo trattato i tuoi pari e ne provo vergogna. La mia gente è disperata, senza legna non potrà scaldarsi e non supererà questo inverno. Sono venuto a chiederti di aiutare coloro che vi hanno recato tanto dolore. In quel mentre, dal fondo valle si levò un formidabile coro di voci. Centinaia, forse migliaia di uomini donne e bambini, ogni abitante dei villaggi, cantavano il loro rispetto per la montagna, il loro pentimento, accompagnati da diecine e diecine di organetti. L’abetaia, come tutto ciò che è profondamente radicato nel tempo, non conosceva il rancore e concesse all’uomo il legno necessario per scaldarsi e sopravvivere alla stagione fredda. L’anziano che si accordò con il bosco era un mio antenato e da allora la mia famiglia ha il compito di proteggere l’abetaia. Ahimè, io sono l’ultimo guardiano del “Bosco da musica” senza alcun erede.”

Si accostò alla fiamma tendendo le mani come per bruciarne qualcosa di sporco e riprese: “Anni orsono, mi trovavo sul monte e mentre si sceglieva quale albero abbattere, la cima di un abete si spezzò fracassando al suolo e investì lo zio Silvano. Non riesco a dimenticare la sofferenza nei suoi occhi, lo sforzo per pronunciare quelle ultime parole raschiate dal fondo dei polmoni: “Lorenzo… ora sei tu il guardiano. Proteggi… rispetta… il bosco.”

Non versai una lacrima. Seppellii in qualche modo lo zio silvano tra le rocce e mi recai alla taverna. Comandai acquavite per tutti, si doveva far festa, nessuno domandò e tutti bevvero, mi ubriacai più degli altri. Si fece mattina e montò la rabbia. Mi sono sempre chiesto in quale luogo dell’anima la tenevo incatenata, ma l’alcool e il dolore, che sovente accompagnano le disgrazie, ne avevano udito i richiami e l’avevano slegata. Assoldai due dei peggiori ceffi, uomini senza scrupoli che avevo sempre evitato. Insieme, con i fiaschi in mano e cantando a squarciagola, risalimmo il costone fino al bosco. Ordinai di tagliare il più maestoso di quegli abeti, quello che bucava il cielo da migliaia di anni, che parlava agli uomini. Ci tappammo le orecchie con della lana per non udire il lamento sconsolato dell’abetaia. Si fece un falò e ad ogni colpo d’accetta, raccattavo le schegge di quel tronco per alimentare il fuoco esultando e tracannando dell’altra acquavite. Terminato lo scempio, trascinammo, rotolammo a valle il tronco sfrondato e guastato da innumerabili colpi d’ascia. Ciononostante, ne ricavai del legno superbo, di gran lunga il migliore di sempre. Mosso da una follia delirante, giorno e notte, senza concedermi tregua, modellai uno strumento ineguagliabile.” Si voltò verso la finestra a cercare il monte tra le ombre della notte e riprese: “Vaneggiavo, discutevo con il defunto che mi consigliava, assisteva il mio lavoro e brindavo con lui promettendogli che avrei rinchiuso la sua anima in quel violoncello, affinché ogni nota lo celebrasse e ne rendesse giustizia. Non potevo, non volevo lasciarlo andare, accettare di essere rimasto solo. Dovevo vendicarmi dando alla luce uno strumento capace di ricreare ogni suono esistente e inventarne di nuovi, in grado di zittire il sussurro dell’abetaia, condannandola per sempre ad essere solo legna da ardere, da costruire tetti.”

Tornò a sedersi e sorseggiò del vino per darsi coraggio: “Fintanto che non ebbi terminato la mia scoscienziata opera, il bosco rimase ammutolito. Nessun sussurro giungeva a valle la sera e in paese si cominciò a credere che gli abeti rossi erano solo legname e i canti che si udivano un tempo unicamente vento tra le rocce”.

“Prosegua cosa accadde dopo?” Chiese Andrea posando una mano sulla spalla del vecchio quasi per accollarsi parte del suo dolore.

“Completai quel violoncello e rimasi a lungo seduto con la testa tra le mani. Lo fissavo senza il coraggio di toccarlo, svuotato, prosciugato come un torrente scemata la tempesta, paralizzato. All’imbrunire lo strumento emise una nota che si propagò nella stanza, perfetta, lieve e durevole, capace di penetrare nell’anima e nel corpo togliendo il respiro. Poi ogni suono che i nostri sensi sono capaci di cogliere si levò da quell’abete abbattuto, da quell’anima agreste sottratta con violenza ai suoi fratelli e a questi indissolubilmente legata. Quel suono era il sussurro del bosco che riempiva la valle e denunciava la prepotenza subita, un lamento sovraumano, intenso, inarrestabile, che mi straziò il cuore e mi ricondusse alla ragione. Rividi lo zio Silvano scandire le sue ultime volontà e feci voto che mai più avrei tradito l’abetaia.”

Alexej, che pativa egli stesso, tentò anch’egli di confortare il liutaio: “Le sono grato per aver raccontato. Ora mi è tutto chiaro. Mio padre, quando mi credeva afflitto per qualche mancanza, mi confortava con queste parole: Figliolo siamo uomini, effimeri e imperfetti, se ti tormenti troppo, crogiolandoti nei sensi di colpa, finisce che ti mancherà il tempo per diventare una persona migliore. Non crede valga anche per lei che ha sbagliato, ha sofferto e ha scontato le sue colpe? Il ciclo si è chiuso e ora lei è una persona migliore. Mi permetta di accompagnarla alla bottega, le confesso che dopo queste vicende non mi sento più lo stesso. Ho una proposta da farle…”

IV

Vivace - scherzando ma non tanto

Nelle residenze incipriate della capitale, tra un baciamano e un giro di valzer, le strane vicende di Pavlonj crearono molto scompiglio. Si può sostenere, senza correre il rischio di essere contraddetti, che la sua bislacca intenzione di cambiare vita non fu affatto gradita. Recarsi tra i monti per apprendere, al pari di un ragazzo di bottega, il mestiere di liutaio non si addiceva a un nobiluomo e nuoceva all’immagine dell’intera categoria. Ai ricevimenti i più lo deridevano o ne parlavano male.

“Mia cara non ci potrai credere, ho appena ricevuto una confidenza, una notizia recentissima che migliorerà questa serata stantia. Rammenti Pavlonj? Quel satanasso che strimpellava come un indemoniato? Ebbene è certo che abbia dato di pazzo. Impazzito, fuori di senno, squinternato, in quale altro modo potrei definirlo? Ha rinunciato per intero al suo patrimonio per accamparsi nelle valli. Un eremita o poco via. Il notaio Beletti, persona affidabilissima, mi ha confermato pocanzi di aver provveduto di persona alla donazione in favore della sorella minore, quella Natalija Pavlona che si incontra raramente e trascorre il tempo a scribacchiare romanzi. Il fratello si è spogliato di tutto, compresi cavalli, carrozza e vetturino, al quale peraltro ha lasciato un poderuccio sulle colline e il sufficiente per vivere dignitosamente. Mi raccomando acqua in bocca, capirai tu stessa che si tratta di una faccenda assai riservata.” Riferì il conte Scriabjn con un vocione in grado di allertare ogni orecchio nei dintorni ed anche un po’ più in là.

“Pavlonj? Alexej e sua sorella Natalija?” Chiese la contessa Trambaldi mentre si assicurava che il fiocchetto dell’abito fosse piegato a dovere e nella sala nessuna apparisse più elegante di lei. “Non sono i figli di quella Karenina Gertrude… imparentata alla lontana con lo Zar? Il padre è un borghese, se non erro, un faccendiere veneziano. Da piccini talvolta si giocava insieme. Lei era una bambina gradevole e graziosa, ma si è sciupata sui libri. D’altronde, caro Conte, la compianta Marchesa mia nonna lo diceva: Se una donna apprende troppo, la sua grazia fa fagotto! E guai se il mio precettore mi obbligava a lungo su di un libro.

Lui invece, Alexej era già allora selvatico, complicato e dai modi discutibili. Non mi meraviglia che sia finito a vivere tra le pecore, c’era da aspettarselo, lo si frequentava di malavoglia. Ricordo che correva dietro ai rumori come fossero farfalle e si vantava di saper strimpellare questo e quello, insopportabile. Che buffo, ora che abbiamo stabilito che è “suonato” egli stesso, devo ricredermi e ammettere che aveva ragione.”

La stuzzicante novità circolava tra gli ospiti servita sul vassoio dello champagne assieme al “paté de foie gras”, accresciuta da qualche spassoso ma inverosimile aneddoto che divertiva moltissimo. Nondimeno nei palazzi, su quei volti festosi, si aggirava un insolito disagio, non visibile, nemmeno invisibile, mascherato da quei modi mondani.

“Perché Pavlonj ha rinunciato a tanto? Quale vita conduce tra i monti? Un’esistenza felice? Il tormento, le angosce, le inquietudini sopportano quelle altitudini o attecchiscono solamente in città? E l’amore, sì proprio l’amore, tra quelle cime è concesso goderne liberamente? L’ipocrisia, questo morbo che ha infettato le nostre soirée, si diffonde anche in quelle burbere e caliginose osterie … o i villani ne sono immuni?”

Quanti dubbi si aggiravano tra i luccichii dei saloni agghindati a festa sostando un po’ qui e un po’ là tra gli invitati, intaccandone a poco a poco gli animi, generando malessere. Così alle vicende di Pavlonj ne vennero preferite altre, già collaudate e più gradite, capaci di veleggiare leggere senza increspare la superfice.

Si dia inizio alle danze! Annunciò il valletto in livrea, calze bianche e scarpe dalla fibbia dorata, indicando il salone da ballo. Dal quintettino d’archi con i violoncelli sulle ginocchia pizzicati come delle chitarre, si levarono le note del “Minuetto dei Cechi”. La prima copia fece la riverenza, un piccolo passo a destra, un altro a sinistra, indietro, avanti e infine un quarto di giro… Danzavano composti, trattenuti e in apparente letizia, inseguendo il tempo che Boccherini aveva scelto per rendere in musica le movenze dei mendicanti cechi della capitale. Tuttavia, qualche cosa stonava tra quelle note. Quell’abbaglio di cristalli, tutta quella lucentezza d’orata, finivano per accecarli, ma non privandoli della vista come i mendicanti, bensì agendo più in profondità, oscurandone l’animo.

Gran finale

Adagietto - cantabile

Si dia inizio alle danze, sussurrò tra gli abeti, Alexej Pavlonj il Grande, custode del “bosco da musica”, indosso un logoro mantello in lana grezza ravvivato dal tenue chiarore del crepuscolo mattutino.

Le cime respirarono, riversando a valle un fruscio d’erba verde e di fiori incolti. Poi il sussurro dell’abetaia, da principio rado, infittito e in breve zittito dall’assolo del violoncello. I pastori, il bestiame, l’aquila reale in volo circolare, la cicala intenta a succhiare dal tronco la linfa vitale, ognuno si ferma ad ascoltare. Accelera l’archetto vibrante nella mano, freme ogni singolo ramo, cantano i pastori, muggisce il bestiame, s’intona un formidabile crescendo musicale a cui si mesce il frinio delle cicale. Sale e stride, stride e sale l’aquila reale, fino all’ultimo trillo di violoncello. È giorno fatto nella valle, sulla montagna è ridiscesa la quiete. Si replica il teatro della vita, che l’abetaia e i suoi sussurri rendono da centinaia, da migliaia d’anni più gradita.

Appagato il liutaio posa l’archetto e torna ragazzino allorché rincorreva i rumori come si rincorrono le farfalle. Allora aveva avuto ragione: la musica, nostra eterea compagna di ventura, si trova qui dentro, là fuori, ovunque. È il respiro della terra che abbiamo provato e riprovato a suonare, senza peraltro aver mai tentato realmente ascoltare!